第1部 自閉症の特性を理解する

1章 コミュニケーションに関する特性

1 相手の意図がうまく汲み取れない

2 相手に自分の意思をうまく伝えられない

2章 見え方・聞こえ方・感じ方に関する特性

1 自閉症の人の世界

(1)秩序のない、混沌とした世界

(2)〈どこから〉〈どこまで〉が、わかり

にくい

(3)いつまでも忘れられない

2 感覚が鋭すぎる(逆に、鈍すぎる)

(1)聴覚過敏

(2)触覚過敏

(3)味覚過敏

(4)その他の感覚特性

3 気づかれにくいさまざまな特性

(1)ここというところに注意を向けるのが

苦手

(2)完成までの手順を頭に描くのが苦手

(3)因果関係をとらえるのが苦手

(4)ことばの裏を読むのが苦手

4 〈特性理解〉の視点を持って支援を

3章 特性から見た〈視覚的手がかり〉の意味

1 耳からのことばを理解するのはむずかしい

2 目で見て理解するのは得意

3 自立的に行動できることの大切さ

4 手がかりのない中で生きることを強いる

5 思春期になって現われる問題

4章 自閉症と発達障害について

1 自閉症の3つの基本症状

(1)社会性の障害

(2)コミュニケーションの障害

(3)こだわり

2 自閉症と発達障害

(1)高機能自閉症

(2)アスペルガー症候群

(3)AD/HD

(4)「発達障害」という用語について

(5)「自閉傾向」ということばについて

3 診断は支援への橋渡し

*子どもの行動にどう対処するか

― 答えを導き出すための道筋

*イラストは「ぼくの絵日記」の方が描きました。

*はやと君のお母さんのホームページで、

「ぼくの絵日記」がご覧になれます。

http://www.geocities.jp/ekotan1689/ |

第2部 特性に沿って支援の方法を考える

5章 受信を助けるための工夫

1 場所で環境の意味を知る ―― 物理的構造化

2 時間の見通しを持つ ―― スケジュール

3 スケジュールのいろいろな工夫

4 活動の流れと終わりを知る ―― ワークシステム

5 見てすぐわかる ―― 視覚的構造化

6 見てすぐわかる、いろいろな工夫

7 〈構造化〉―― 二つの世界のかけ橋

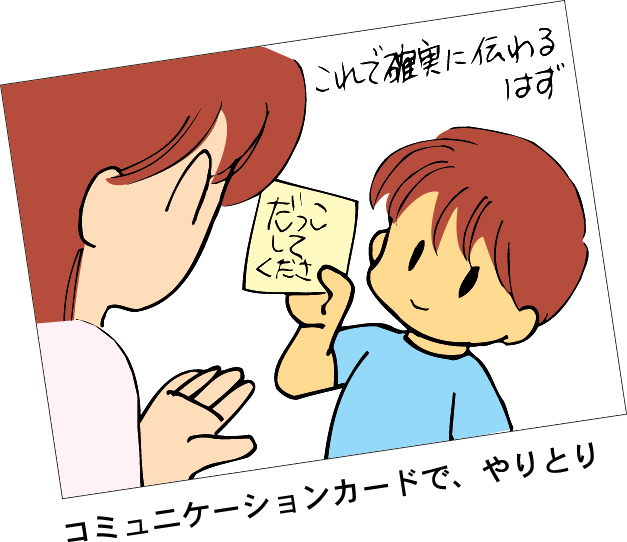

6章 発信を助けるための工夫

1 コミュニケーションは楽しい、と思えるように

(1)コミュニケートしようとする“心”を育む

(2)コミュニケーションの機会をつくる

(3)楽に使いこなせる方法を身につけさせる

2 確実に伝えられる方法を教える

(1)カードを使うと、話しことばが伸びない

のでは?

(2)相手の注意を引く方法を教える

(3)「ノー」を正当に表現する方法を教える

3 コミュニケーションカードのいろいろ

7章 生活の中のコミュニケーション

1 ことばを話せる子どものための工夫

2 スケジュールを使って、卒園式の練習

3 手順書を使って、ボウリングを楽しむ

4 コミュニケーションの力をつけてくると

*〈よく見られる誤解〉について考える

第3部 医療・親さん・地域

8章 親さんとの出会い、TEACCHとの出会い

1 自閉症の人との出会い

2 「土曜学級」で出会った親さんたち

3 TEACCHから学んだこと

4 発達クリニックの現場から

9章 医療の役割と療育との連携

1 医療の役割

(1)診断の意味

(2)〈親の育て方のせいでなったのではない〉

ことの確認

(3)薬を飲む際のルール

(4)検査

(5)療育相談、カウンセリング、告知

(6)福祉制度や地域資源、参考図書の紹介

2 医療から療育へ

(1)調査の方法

(2)調査の結果

(3)調査結果についての考察

10章 自閉症の子を持つ親さんの世界

1 はやと君のお母さんの手記

2 私たちが親さんと協働する時

11章 学校と地域への願い

1 学校の先生方へのお願い

2 素晴らしい校長先生たちとの出会い

3 子どもと親さんにやさしい地域に

*この本でお話してきたことを、まとめてみます

|